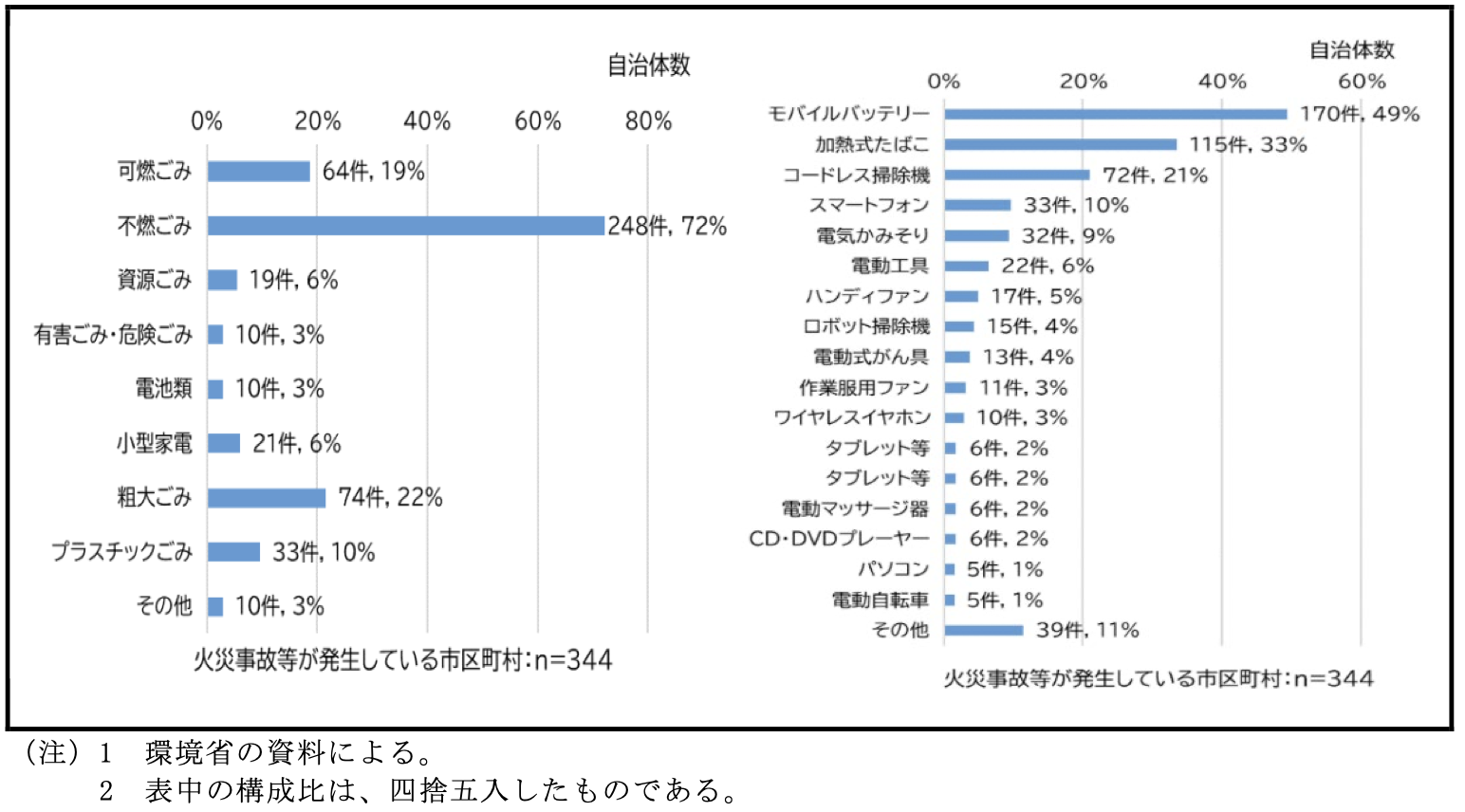

総務省が公表したデータによると、令和 5 年度に一般廃棄物処理時にリチウム蓄電池やそれを利用した製品が原因の発火・発煙が発生した市区町村は、 約 2 割弱 (1,741 市区町村のうち 344 市区町村(19.8%)) で、発生件数は年間 2 万 1,751 件に上ります。

また下記の図はその原因内訳になりますが、圧倒的にモバイルバッテリーが多く(49%)続いて加熱式タバコや掃除機、スマートフォンなど、会社や工場によくある製品も火災の原因となっています。

これに伴い政府は、自主回収とリサイクルを事業者に義務付ける「指定再資源化製品」に、モバイルバッテリーと携帯電話、加熱式たばこ機器の3品目を追加する方針を固めており、経済産業省と環境省が、メーカーや輸入販売事業者など関連業界に聞き取りした上で、8月をめどに正式に決定。

また来年4月の改正資源有効利用促進法の施行に合わせ、政令で再資源化製品に追加指定する予定となっております。

日本全体で問題視されているリチウムイオン電池による火災ですが、回収に対する法が整備されても、実は完全に防ぐことは難しいのも事実です。もちろん不適切な方法でゴミに捨てたことにより火災が発生するケースが多いですが、一方で現役て活躍してくれているリチウムイオン電池からの火災の可能性も十分にあり、それらを運用方法を総合的に見直し、自治体と事業所、また各個人が協力して火災防止、有事の際の早期対応方法の確立を普段から徹底することが大切です。

そもそもリチウムイオン電池が発火する理由とは

一般的なの火災の要因

通常の火災では紙のような「可燃物」と、それを燃やすために必要な酸素のような「支燃物」が何らかの方法で「着火源」熱をもらうことにより、高温で高速の発熱反応を起こすことが原因になります。この3つがないと一般的に火災は発生しないとされており、例えば

- ストーブ(着火源)の前には紙製品やティッシュ、服など(可燃物)を置かない

- 油料理中に発火したらすぐに鍋の蓋を閉めて(支燃物)、火を消す(着火源)

のように、この3つのうちの何か1つが欠けていたら基本的には火事は起きないとされています。

リチウムイオン電池の火事の原因

それでは、リチウムイオン電池はなぜ発火するのでしょうか?

色々な素材や構成がありますが、例えば産業用の大型リチウムイオンバッテリーは、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4バッテリー)を組み上げて構成しているものが多く、比較的安定性が高いとされていますが、以下のようなイレギュラー時に安定性が崩れてしまう可能性があります。

- 外部からの衝撃や損傷

- 過充電

- 過放電

- 製造不良

- 劣化

2のみ例外ですが、基本的には上記の要因によって電子回路のショート(電気が本来通るべき回路を通らず、別の経路、特に抵抗の少ない経路を通って流れる現象)が引き起こされることが発火につながっています。

一般家庭などで不適切な方法でゴミに出すと、ゴミ収集車の中で他のゴミとの衝撃に耐えられず発火、その火種が他のゴミに移って大火事になるといった事件が多発しており、だからこそ今回の規制に至ったのもあると思います。

リチウムイオン電池に一般的な原因は当てはまらない場合がある?

リチウムイオン電池の発火の原因は「電子回路のショート」と前項で書きましたが、一般的な火災の原因になる「可燃物」「支燃物」「着火点」の1つを絶ったとしても発熱が治らず結果として発火〜火災に繋がる場合があります。

リチウムイオン電池は燃焼時に電解液が化学反応を起こし、エネルギーを放出して燃える(熱暴走と言われる現象)ため、酸素を必要としません。そのため酸素を隔離しても火を消すことはできません。さらに、リチウムイオン電池が燃焼すると大量のガスが発生するため、空気を遮断してしまうと、ガスの逃げ道がなくなり、逆にバックドラフトが発生するリスクが高くなります。

リチウムイオン電池の発火を防ぐ方法

それでは癖の強いリチウムイオン電池の発火を防ぐ方法はあるのでしょうか?

事業所だけでなく、個人の自宅でも対策できる方法なので、ぜひ覚えておいてください!

1. 衝撃を与えない、破損させない

- へこんだり、膨らんだり、液漏れしたりしているバッテリーは使用しない。

- スマートフォンなどをポケットに入れたまま座るなど、本体に圧力がかかるような使い方も避けるべきです。

2. 適切な充電方法を守る

- 必ず製品に付属している専用の充電器や電源コードを使用する。

- 自動充電停止機能がない場合は、定められた充電時間を守る。

- 充電中は燃えやすいものの近くに置かず、また布団やソファの上など、熱がこもりやすい場所での充電は避ける。

- 就寝中や外出中に充電する場合は、目の届く範囲で行い、長時間放置しない。

3. 高温になる場所に放置しない

- リチウムイオン電池は高温に弱く、夏の車内や直射日光の当たる場所など、高温になる場所に放置すると劣化が早まるため、涼しく乾燥した場所で保管・使用するよう心がける。

4. 異常を感じたら使用を中止する

- バッテリーが膨張している、充電できない、充電中に異常に熱くなる、バッテリーの減りが著しく早くなったなどの異常が生じたら、すぐに使用を中止し、製造・輸入事業者や販売店に連絡してください。

- リコール対象製品の場合は、不具合が生じていなくても使用を中止し、製造・輸入事業者や販売店に連絡しましょう。

5. 適切な保管方法

- 長期間使用しない場合は、電池残量を半分程度残した状態で保管するのが理想的です。

- 他の可燃物の近くに保管しないようにしましょう。

- バッテリーの端子に金属などが触れてショートしないように、絶縁対策をして保管することも重要です。

6. 廃棄方法に注意する

- リチウムイオン電池は、一般ごみとして廃棄することはできません。

- 家電量販店やホームセンター、携帯電話ショップなどの回収ボックスを利用するなど、自治体の定める適切な方法で処分してください。不適切な廃棄は、ごみ収集車や処理施設での火災の原因となります。

7. PSEマークなど、安全基準を満たした製品を選ぶ

- 製品を購入する際は、PSEマークなど、国の定める安全基準を満たしているか確認しましょう。

これらの対策を講じることで、リチウムイオン電池による火災のリスクを大幅に低減できます。

各市町村の回収方法を調べて処分をしましょう!

リチウムイオン電池を使用している製品を普通ゴミなどに混ぜて捨てることで、あなただけではなく、ゴミを回収して下さる方が火災による死亡事故も相次いています。必ず一般社団法人JBRCの公式サイトや、各市町村のホームページなどを参考にしながら、適切な処分に気をつけましょう。

自宅や事務所での有事の際にも備える

実際に上記の「発火を防ぐ方法」を全て対策していたとしても100%火災を防ぐことは難しいです。

万が一の際に火災のリスクを減らすためにも、適したアイテムを所有しておき、もしもの時のために訓練をしておくことが大切です。

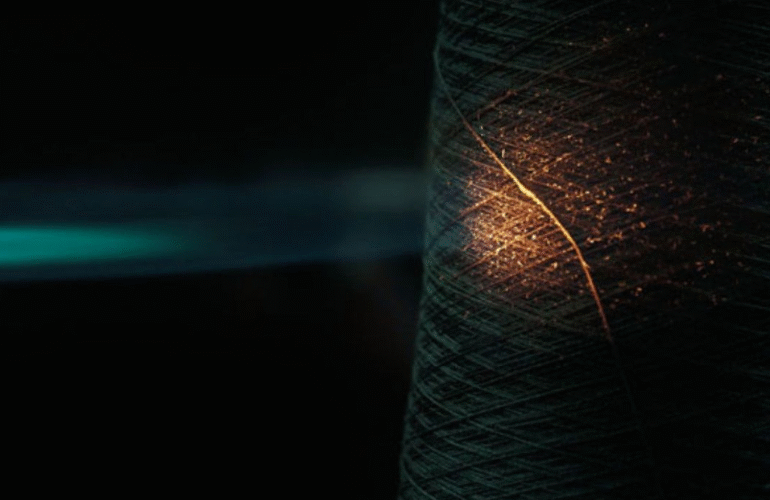

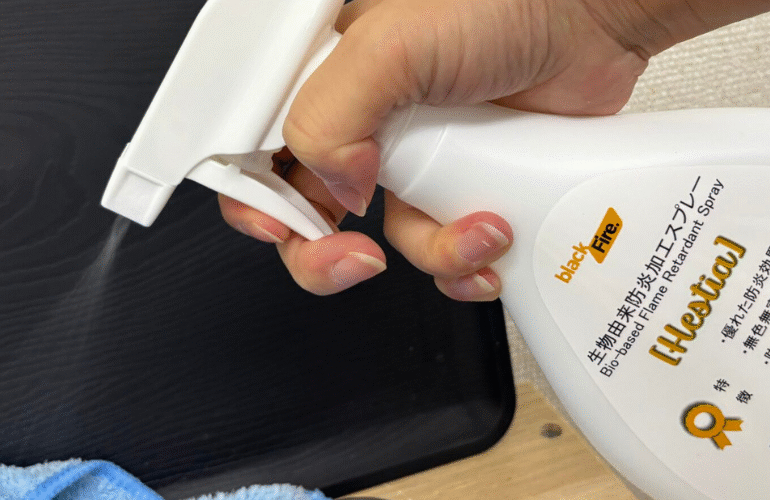

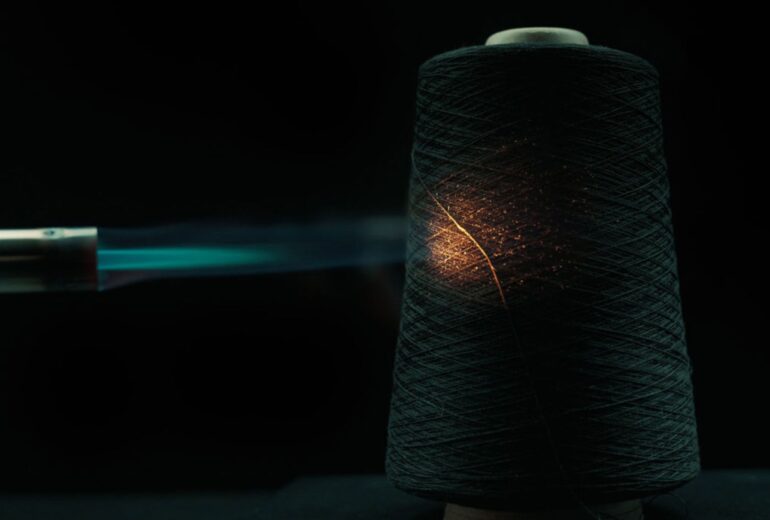

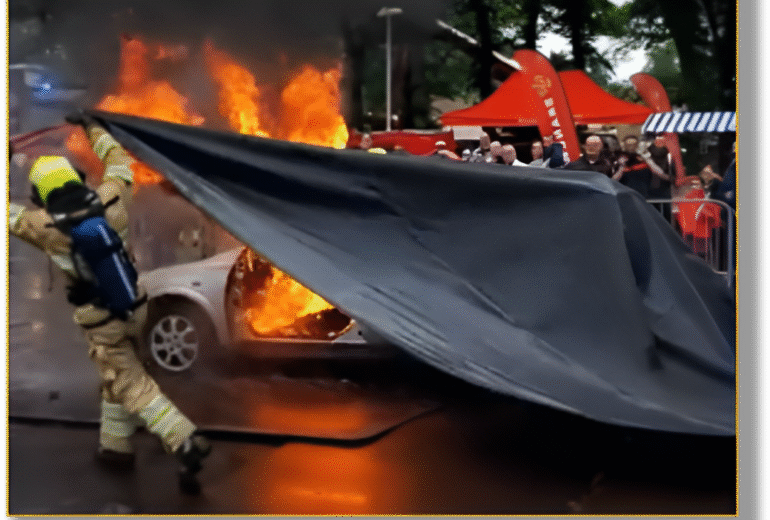

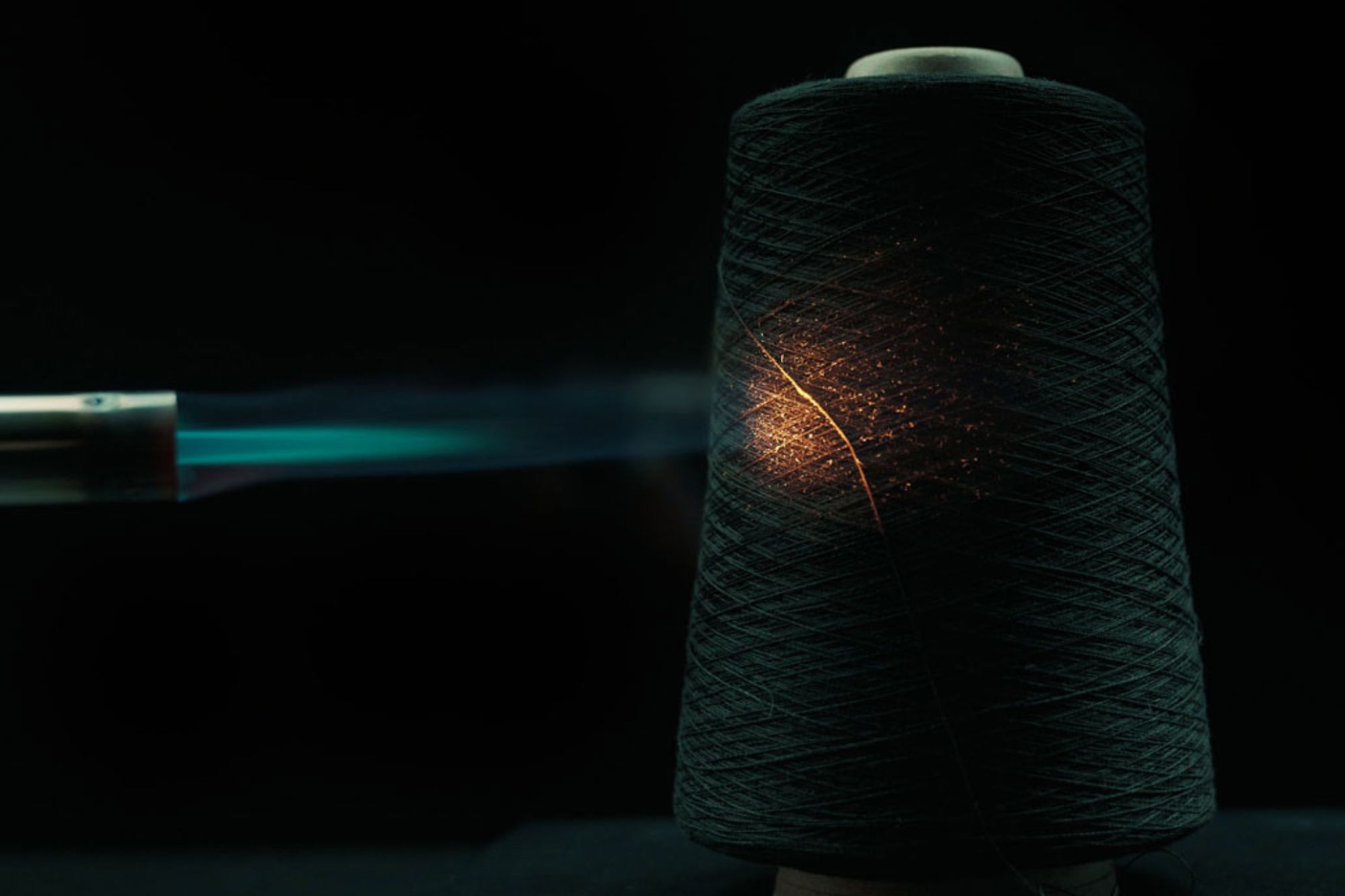

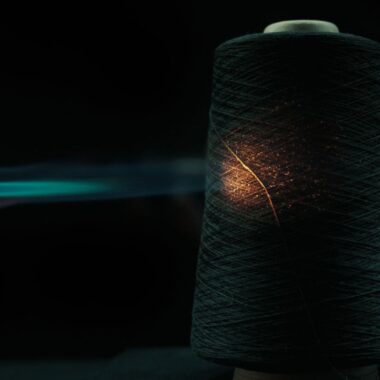

弊社が販売しているリチウムイオン電池対応防災ブランケットは、難しい操作がなく火災源に被せるだけで、訓練を徹底していない方でも取り扱いやすいのが特徴!

それのためだけに開発された消火ブランケット!

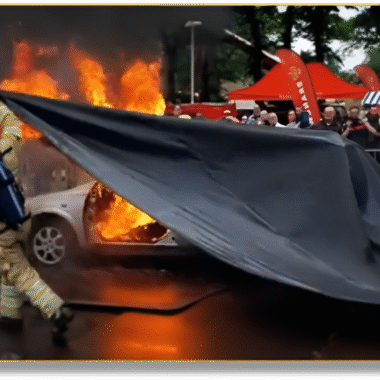

スマートフォンなどの小型のものから

自動車火災のような大型火災まで

複数ラインナップで対応しております。